Mit Abnehmspritzen zu Deinem Wohlfühlgewicht

und starte Deine Reise mit GoLighter – ohne Hungergefühl und Kalorienzählen.

Kein Code nötig. Dein Rabatt wurde bereits automatisch angewendet.

und starte Deine Reise mit GoLighter – ohne Hungergefühl und Kalorienzählen.

Kein Code nötig. Dein Rabatt wurde bereits automatisch angewendet.

Welche Risiken eine Insulinresistenz birgt und was Du tun kannst

Diabetes Typ 2 ist eine Erkrankung, die sich in der Regel über Jahre entwickelt. Zu den wichtigsten Vorstadien zählt die Insulinresistenz. Neben genetischer Veranlagung, bestimmten Vorerkrankungen und Medikamenten zählt Übergewicht zu den häufigsten Auslösern. Eine gezielte Lebensstiländerung mit gesunder Ernährung und regelmäßiger Bewegung kann jedoch gegensteuern.

Bei einer Insulinresistenz reagieren die Körperzellen nicht mehr ausreichend auf das Hormon Insulin, das in der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Die Hauptaufgabe von Insulin besteht darin, Glukose aus dem Blut in die Zellen zu schleusen – etwa in Muskeln oder das Gehirn – wo sie zur Energiegewinnung benötigt wird.

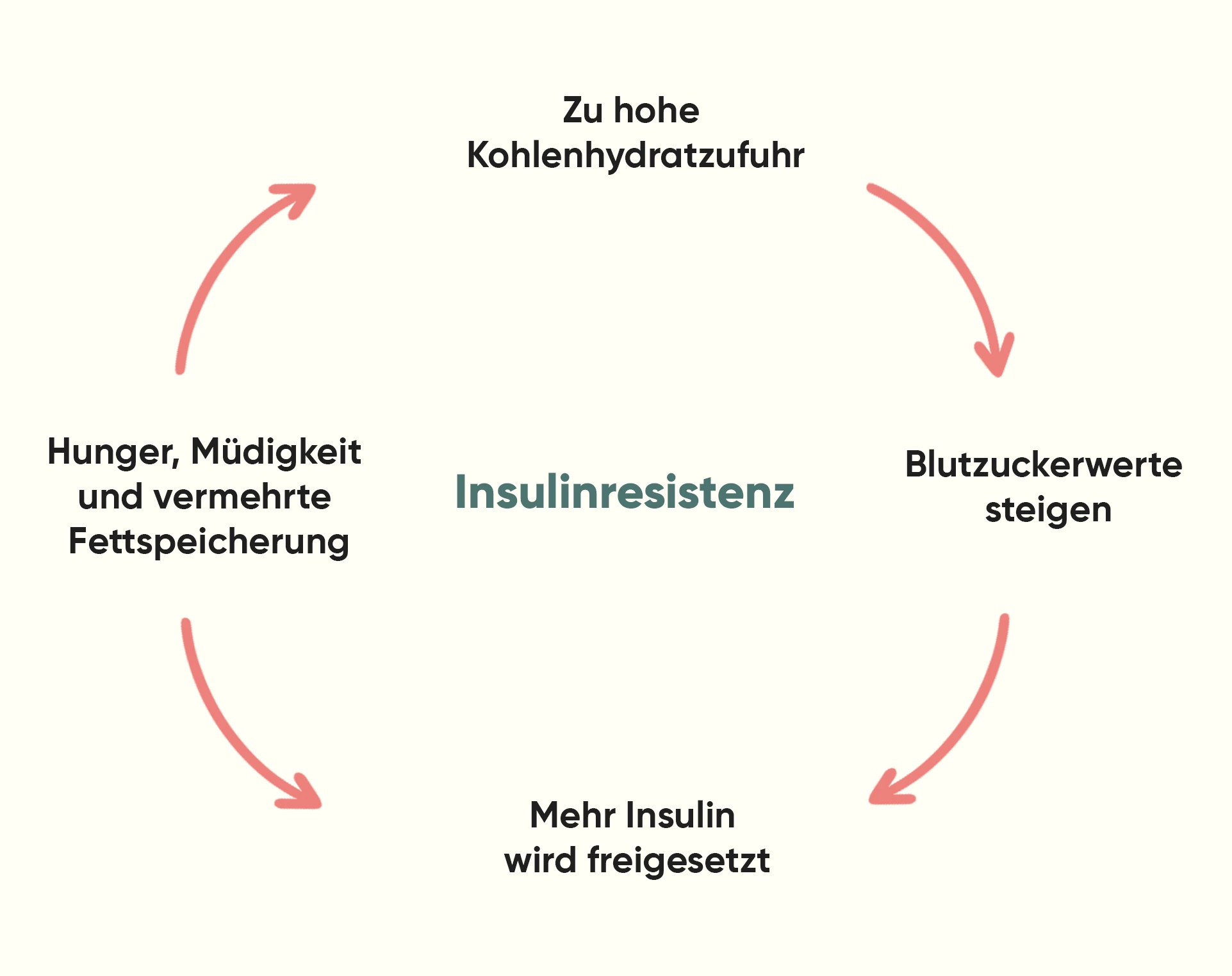

Vereinfacht funktioniert der Regelkreis so: Nach einer Mahlzeit steigt der Blutzuckerspiegel. Als Reaktion wird Insulin ausgeschüttet, wodurch Zellen Glukose aufnehmen und der Blutzucker sinkt.

Bei Insulinresistenz jedoch sprechen die Zellen nur noch abgeschwächt auf Insulin an. Die Bauchspeicheldrüse kompensiert dies, indem sie vermehrt Insulin produziert. Solange diese Mehrproduktion gelingt, bleibt der Blutzuckerspiegel im Normbereich.

Langfristig erhöht sich jedoch das Risiko für Typ-2-Diabetes, das metabolische Syndrom und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Aufgrund einer Insulinresistenz kann es zu zahlreichen Veränderungen in Stoffwechselprozessen kommen, etwa:

Viele Stoffwechselprozesse, die in Verbindung mit Insulin stehen, beeinflussen sich gegenseitig. Daher sind die Folgen einer Insulinresistenz sehr komplex.

In der Praxis wird selten direkt auf Insulinresistenz getestet. Das Verfahren dazu ist aufwändig und wird hauptsächlich in der Forschung angewendet. Um Formen von Prädiabetes festzustellen, nutzen Ärztinnen und Ärzte hauptsächlich folgende Tests:

Die genauen Ursachen für Insulinresistenz und Prädiabetes sind nicht abschließend erforscht. Wahrscheinlich ist jedoch, dass folgende Faktoren eine zentrale Rolle spielen:

Weitere Risikofaktoren sind:

Eine unbehandelte Insulinresistenz kann zahlreiche gesundheitliche Folgen haben:4

Langfristig kann es auch zu Fettleber, Diabetes-Typ-2, ernsthaften Herzkrankheiten und metabolischem Syndrom kommen.

Es existiert keine spezifische medikamentöse Therapie gegen Insulinresistenz. Lebensstilmaßnahmen wie Bewegung und Gewichtsreduktion stellen daher die wichtigste Behandlungsstrategie dar. Zu den zentralen Maßnahmen gehören:

In vielen Fällen kann eine Beratung durch medizinische Fachpersonen sinnvoll sein, um den Lebensstil erfolgreich zu ändern und eine weitere Verschlechterung des Gesundheitszustands zu vermeiden.

Eine Studie in der renommierten Fachzeitschrift „The Lancet” zeigte: Ein Gewichtsverlust von 5 bis 7 % senkte bei Menschen mit erhöhtem Diabetesrisiko das Erkrankungsrisiko innerhalb von 15 Jahren um 27 %.5

Im Einzelfall kann eine medikamentöse Behandlung bei Insulinresistenz sinnvoll sein – insbesondere bei zusätzlichen Erkrankungen wie:

Die Entscheidung kann nur von einer Ärztin oder einem Arzt getroffen werden.

Metformin kommt als Standardtherapie zum Einsatz. Das Medikament könnte die Wahrscheinlichkeit für Diabetes-Typ-2 bei Menschen mit hohem Erkrankungsrisiko um etwa 18 % verringern.5

Auch SGLT-2-Inhibitoren, GLP-1-Analoga und ggf. Pioglitazon (unter sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung) kommen unter bestimmten Bedingungen infrage.

Insulinresistenz bedeutet, dass die Körperzellen nur noch eingeschränkt auf das Hormon Insulin ansprechen. Infolgedessen wird weniger Glukose aus dem Blut in die Zellen aufgenommen, und die Bauchspeicheldrüse reagiert mit einer vermehrten Insulinproduktion. Als zentrale Auslöser gelten viszerales Bauchfett, Bewegungsmangel und eine dauerhaft kalorien- und kohlenhydratreiche Ernährung.

In den meisten Fällen bleibt eine Insulinresistenz lange symptomlos. Mögliche Hinweise können jedoch sein: Erschöpfung nach kohlenhydratreichen Mahlzeiten, erhöhter Nüchternblutzucker, vermehrtes Bauchfett, dunkle Hautverfärbungen (Acanthosis nigricans), Hautanhängsel oder – seltener – frühe Veränderungen an den Augen.

Die Diagnose erfolgt meist indirekt über Tests auf Prädiabetes. Dazu zählen der HbA1c-Wert, die Nüchternblutzuckermessung (FPG) und der orale Glukosetoleranztest (OGTT).

Wichtig ist eine Ernährung, die Blutzuckerspitzen vermeidet und eine übermäßige Kalorienzufuhr reduziert. Zu meiden sind stark verarbeitete Lebensmittel mit hohem Zucker- und Weißmehlanteil, Transfette sowie süße Getränke und Alkohol. Eine ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung wird empfohlen.

Ja – regelmäßige körperliche Aktivität erhöht die Insulinsensitivität der Zellen, verbessert die Glukoseaufnahme und kann einer Diabetesentwicklung entgegenwirken.3

Du kannst Wegovy® bestellen, wenn dir ein Arzt ein gültiges Rezept ausgestellt hat. Anschließend ist die Bestellung über eine zertifizierte Versandapotheke möglich.

Du kannst Mounjaro® online kaufen, wenn dir ein Arzt ein gültiges Rezept ausgestellt hat. Anschließend kannst du das Medikament über eine anerkannte Online-Apotheke beziehen.

1. 1Tang, N., Zhang, X., Chen, D., & Li, Z. (2021). The controversial role of adiponectin in appetite regulation of animals. Nutrients, 13(10), 3387. https://doi.org/10.3390/nu13103387

2. 2Marathe, P. H., Gao, H. X., & Close, K. L. (2017). American diabetes association standards of medical care in diabetes 2017. Journal of Diabetes, 9(4), 320–324. https://doi.org/10.1111/1753-0407.12524

3. 3Colberg, S. R., Sigal, R. J., Yardley, J. E., Riddell, M. C., Dunstan, D. W., Dempsey, P. C., Horton, E. S., Castorino, K., & Tate, D. F. (2016). Physical activity/exercise and diabetes: A position statement of the American diabetes association. Diabetes Care, 39(11), 2065–2079. https://doi.org/10.2337/dc16-1728

4. 4Freeman, A. M., Acevedo, L. A., & Pennings, N. (2025). Insulin resistance. In StatPearls. StatPearls Publishing.

5. 5Diabetes Prevention Program Research Group. (2015). Long-term effects of lifestyle intervention or metformin on diabetes development and microvascular complications over 15-year follow-up: the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. The Lancet. Diabetes & Endocrinology, 3(11), 866–875. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(15)00291-0

6. 6Kullmann, S., Valenta, V., Wagner, R., Tschritter, O., Machann, J., Häring, H.-U., Preissl, H., Fritsche, A., & Heni, M. (2020). Brain insulin sensitivity is linked to adiposity and body fat distribution. Nature Communications, 11(1), 1841. https://doi.org/10.1038/s41467-020-15686-y

7. 7Kullmann, S., Hummel, J., Wagner, R., Dannecker, C., Vosseler, A., Fritsche, L., Veit, R., Kantartzis, K., Machann, J., Birkenfeld, A. L., Stefan, N., Häring, H.-U., Peter, A., Preissl, H., Fritsche, A., & Heni, M. (2022). Empagliflozin improves insulin sensitivity of the hypothalamus in humans with prediabetes: A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial. Diabetes Care, 45(2), 398–406. https://doi.org/10.2337/dc21-1136

8. Deutsche Diabetes-Gesellschaft e. V. (o. J.-a). Insulinresistenz beginnt im Gehirn. Deutsche Diabetes Gesellschaft e.V. Abgerufen 22. April 2025, von https://www.ddg.info/diabetes-zeitung/ddg-09/2022/insulinresistenz-beginnt-im-gehirn

9. Insulin resistance & prediabetes. (2025, Januar 8). National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; NIDDK - National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/what-is-diabetes/prediabetes-insulin-resistance

10. Insulinresistenz: Blutzucker kulinarisch im Griff. (2023, Dezember 22). Fachgesellschaft für Ernährungstherapie. https://fet-ev.eu/insulinresistenz-ernaehrungstherapie/

11. Insulinresistenz: Symptome, Diagnostik und Therapie. (o. J.). Gesundheits-lexikon.com. Abgerufen 22. April 2025, von https://www.gesundheits-lexikon.com/Anti-Aging-Medizin/Spezielle-Anti-Aging-Massnahmen/Insulinresistenz-Symptome-Diagnostik-und-Therapie

12. DocCheck, M. B. (2004, Oktober 31). Insulinresistenz. DocCheck Flexikon; DocCheck Community GmbH. https://flexikon.doccheck.com/de/Insulinresistenz

13. Deutsche Diabetes-Gesellschaft e. V. (o. J.). Prädiabetes: Typ-2-Diabetes beginnt Jahre vor Ausbruch schleichend. Deutsche Diabetes Gesellschaft e.V. Abgerufen 22. April 2025, von https://www.ddg.info/presse/2024/praediabetes-typ-2-diabetes-beginnt-jahre-vor-ausbruch-schleichend